编者按:新辅助治疗模式在早期HER2阳性乳腺癌领域进行得如火如荼,但仍有巨大未被满足的临床需求。在2021年ASCO大会上,中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院)丁小文教授汇报的一项多中心Ⅱ期研究提示,吡咯替尼联合TCbH新辅助治疗的tpCR率可达71%,“国药之光”吡咯替尼或将为早期HER2阳性乳腺癌患者提供新的治愈希望。

背景:吡咯替尼是一种新型的不可逆酪氨酸激酶抑制剂(TKI),可显著改善HER2+转移性乳腺癌(MBC)患者的无进展生存期(PFS)。本研究旨在探讨吡咯替尼在新辅助治疗中的有效性和安全性。

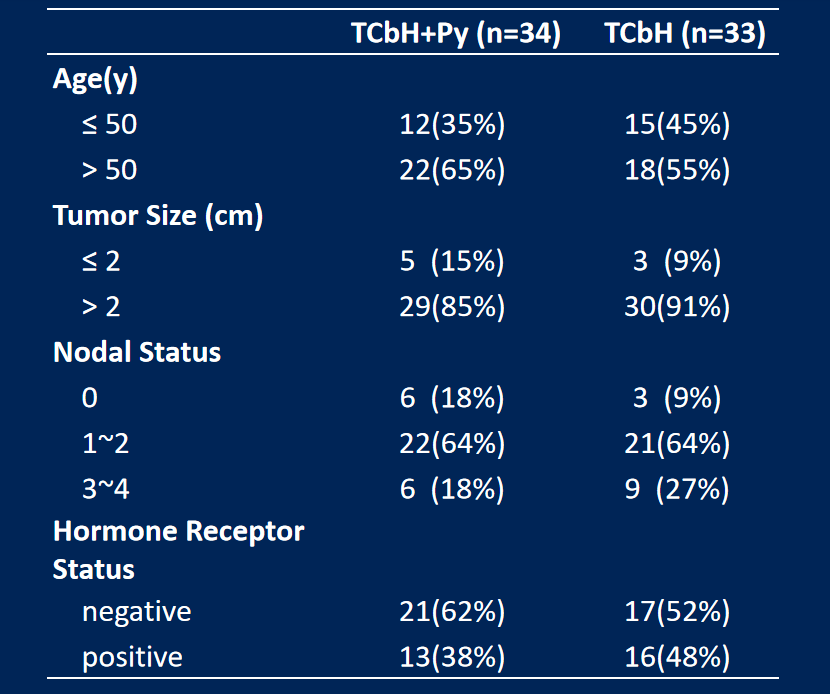

方法:这是一项开放性、多中心Ⅱ期试验。入组人群为年龄18-70岁、cT2-3N0-3M0分期、HER2阳性乳腺癌患者。2019-2021年期间试验组纳入34例患者,给予6个周期的吡咯替尼400mg+曲妥珠单抗6mg/kg(LD 8mg/kg)+多西他赛75mg/m2+卡铂(AUC=6mg/ml·min)治疗(TCbH+Py);另有33例患者作为对照组,接受曲妥珠单抗6mg/kg(LD 8mg/kg)+6个周期多西紫杉醇75mg/m2+卡铂(AUC=6mg/ml·min)治疗(TCbH)。主要终点为总体病理完全缓解(tpCR),定义为乳腺或腋窝无浸润性或原位病变(ypT0/Tis,ypN0)。

图1. 研究设计

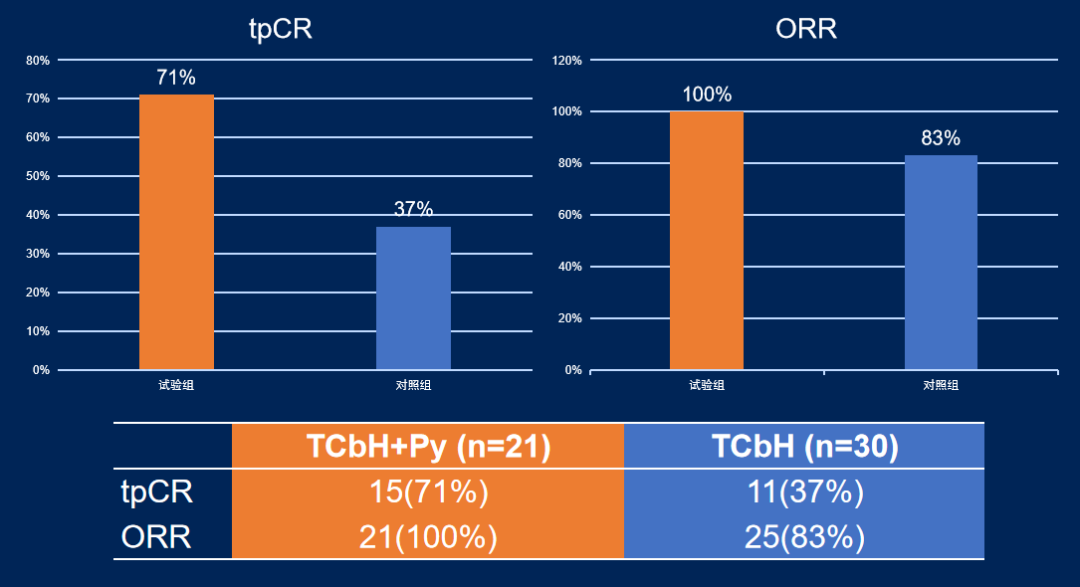

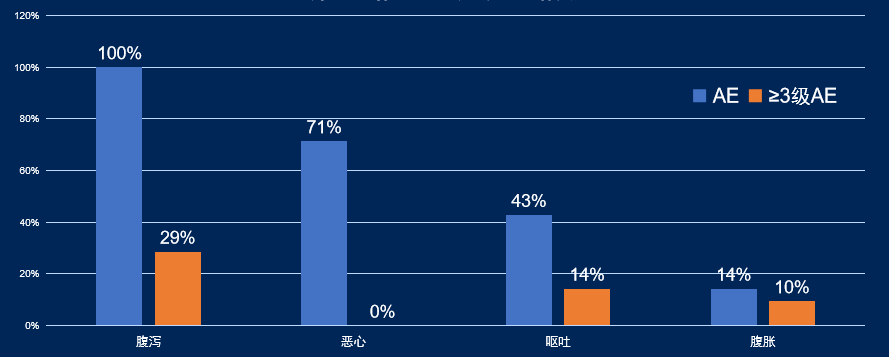

结果:共有51例患者完成6个周期的新辅助治疗并手术成功(试验组21例,对照组30例)。试验组6例未完成新辅助治疗,6例因依从性差退出治疗,1例未手术治疗。对照组3例未完成新辅助治疗。试验组tpCR率为71.4%(15/21),对照组为36.7%(11/30),两组有显著性差异(P<0.05)。试验组所有患者均达到客观缓解,对照组则为83.3%(25/30)。对照组4例病情稳定(SD),1例病情进展(PD)。试验组中最常见的不良事件是腹泻,有6例(28.6%)出现3级腹泻,大多数发生在第一个治疗周期。对照组3例(10%)出现3级腹泻。

表1. 患者基线特征

图2. 两组患者的tpCR和ORR

图3. 治疗相关不良事件

结论:在这项研究中,TCbH+Py新辅助治疗显著提高了HER2+乳腺癌患者的tpCR率,约为TCbH的两倍,且安全性可控。

《肿瘤瞭望》:HER2阳性乳腺癌新辅助治疗仍有巨大的未满足的临床需求,请您介绍一下HER2阳性乳腺癌新辅助治疗现状。

丁小文教授:HER2阳性乳腺癌在生物学行为上表现出侵袭性强、易复发转移、预后差的特点,指南更多推荐采用新辅助治疗的模式。近年来针对此类患者的抗HER2新辅助治疗研究如火如荼,取得了一系列进展,主要体现在两大方面,一是靶向药物的选择方面;二是靶向药物和化疗药物的选择搭配方面。

在靶向药物的选择方面主要考虑三点。第一,联用大分子双靶方案。最常规的双靶方案是曲妥珠单抗联合帕妥珠单抗,NeoSphere研究、PEONY研究均证实在曲妥珠单抗的基础加用帕妥珠单抗可以提高pCR率,虽然pCR率得到了提高,总体接近40%,但仍有不少的提高空间。第二,ADC药物的选择。新兴的ADC药物将化疗药物与单克隆抗体耦合,起到靶向化疗的作用。KRISTINE研究使用T-DM1联合帕妥珠单抗对比化疗加双靶方案新辅助治疗的效果,结果TDM-1组并没有提高pCR率,说明双靶‘去化疗’新辅助治疗还有待进一步研究。第三,小分子TKI类靶向药的选择,包括拉帕替尼、奈拉替尼等。NeoALTTO研究比较了拉帕替尼联合曲妥珠单抗新辅助治疗的效果,虽然pCR率有提高,但后续的ALTTO辅助治疗研究并没有显示患者生存的获益,因而现在临床上新辅助治疗很少使用拉帕替尼联合大分子靶向的方案。另外,TKI中不得不提的是我国自主研发的创新药物吡咯替尼。在机制上,它可以同时不可逆地阻断HER1、HER2、HER4,抑制HER2的同源、异源二聚体形成,阻断效果强。2019年ASCO大会上,江泽飞教授主导的PHENIX研究作为口头报告进行公布,吡咯替尼在晚期HER2阳性乳腺癌取得了非常好的进展。为其在辅助和新辅助领域的探索奠定了基础。

在靶向药物和化疗药物的选择搭配方面,目前临床上研究得比较多的是蒽环类药物‘去留’的问题。主要是顾虑蒽环类药物的心脏毒性有可能会增加靶向药物的心脏毒副反应。其中NeoSphere研究、PEONY等研究包含了蒽环类药物,而2019年ASCO大会报道的TRAIN-2和TRYPHAENA等研究则尝试了去蒽环的可能,结果显示采用双靶加紫杉联合铂类的方案,pCR率不低于(甚至要高于)含蒽环类药物的方案,似乎说明蒽环类药物也不是必不可少,但仍需更多的临床研究进一步明确、证实。

《肿瘤瞭望》:您在本次ASCO会议上汇报了一项吡咯替尼新辅助治疗的多中心2期研究。在TCbH方案基础上加入吡咯替尼的疗效和安全性表现如何?

丁小文教授:到ASCO投稿截止之前,本研究共入组了67例HER2阳性乳腺癌患者,试验组34例,使用吡咯替尼联合TCbH方案新辅助治疗;对照组33例,使用TCbH方案新辅助治疗。其中试验组21例已经完成了新辅助的疗程并接受了手术,对照组30例完成了新辅助治疗并接受了手术。结果显示吡咯替尼组(TCbH+Py)的tpCR率达到了71%,较对照组提高了近一倍。吡咯替尼组的ORR也达到了100% 。

从安全性来看,两组在骨髓抑制和心脏毒性上无明显区别。吡咯替尼组表现出更多的消化道不良反应,如腹泻、恶心、呕吐,大多为1/2级,无4级不良反应发生。基本上所有患者均会出现一定程度腹泻,多为轻中度腹泻,3级腹泻发生率为29%,且主要发生在治疗的前一两个周期,大多后期耐受性好,可自行缓解。试验组恶心、呕吐发生率也较对照组相对较高,但均为轻中度,总体安全可控。

《肿瘤瞭望》:您对吡咯替尼术前新辅助治疗的安全性管理有何经验分享?

丁小文教授:目前吡咯替尼在乳腺癌新辅助治疗领域开展的临床研究较少,根据我们的经验来看:首先,吡咯替尼的消化道副作用大多出现在前一两个疗程,所以需要更重视前期的安全管理,加强对患者的跟踪随访,尤其是临床试验中,需要临床医生与CRC人员共同跟踪随访不良反应、及时处理、加强对症支持治疗。其次,吡咯替尼最严重的消化道不良反应为腹泻,虽然多为轻中度反应,部分患者后期可自行缓解,但临床中仍需关注,可以采用预防性口服洛哌丁胺药物来减少腹泻的发生。对于预防使用后仍腹泻次数多的患者,可以按阶梯增加洛哌丁胺的用量,最后对于严重腹泻的患者,可适当调整吡咯替尼的剂量。另外对于恶心呕吐明显的患者,通过使用5HT3受体阻断剂或NK1受体拮抗剂后症状可以得到显著的改善。

总体上,吡咯替尼的不良反应可防、可控、可治,只要我们遵循乳腺癌‘两全’的管理理念,基本上所有患者的的治疗都可以安全顺利的完成。

京公网安备 11010502033352号

京公网安备 11010502033352号